陳文宜女士

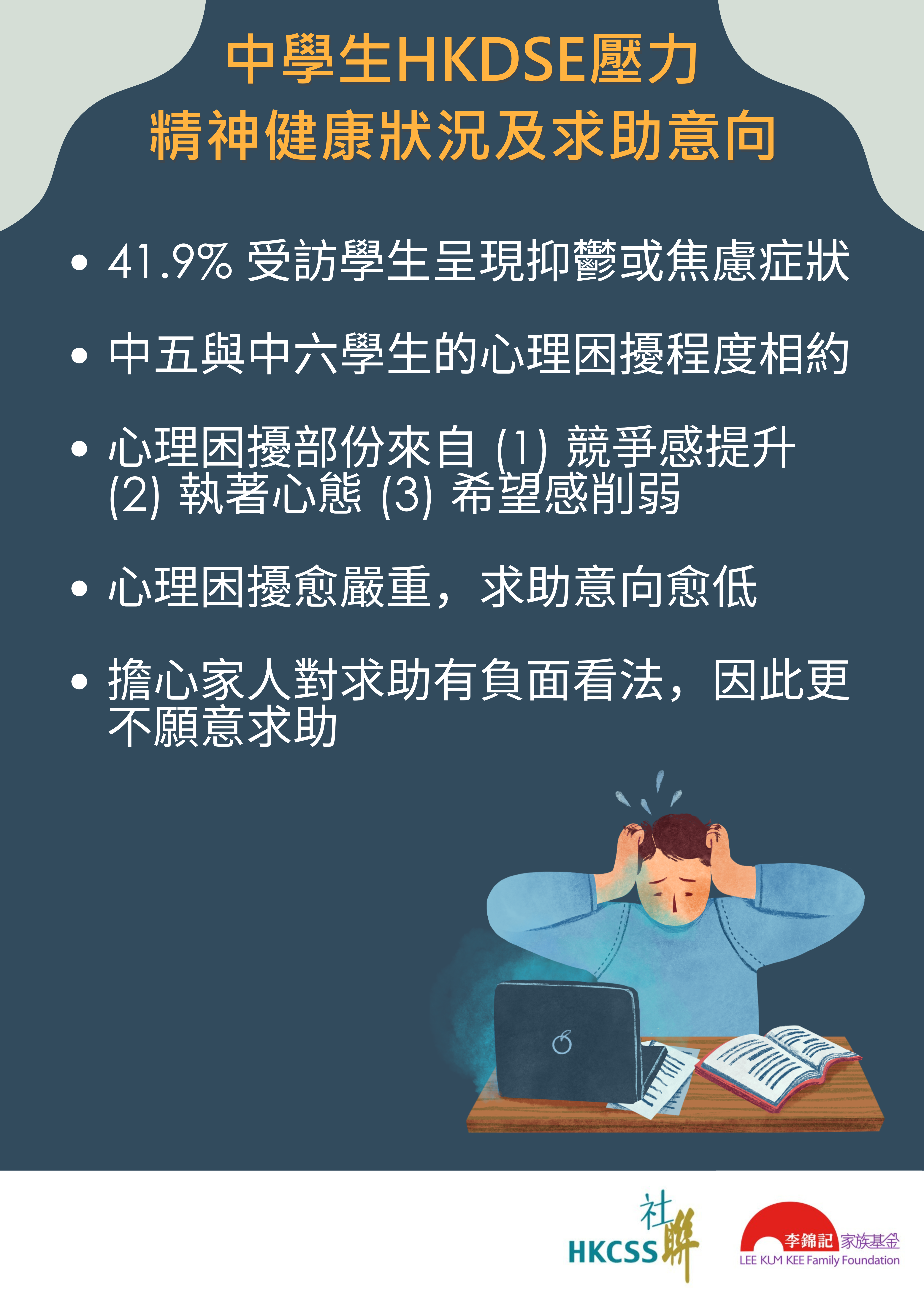

香港中學文憑考試(HKDSE)是中學生涯中的重要關卡,學習繁重,也背負許多期望和盼望,壓力之大可想而知。社聯近期進行研究,以問卷調查方式了解中五及中六學生的精神健康狀況,結果發現高達四成受訪中學生出現抑鬱或焦慮症狀,這數字無疑令人震驚,也揭示心理困擾的根源和及學生的求助意向。

抑鬱或焦慮困擾早在學生進入HKDSE課程的中五階段已經開始出現,心理健康問題可能積壓相當一段時間,壓力不僅是學業上的競爭,還包括家庭和社會對成功的強烈期待,這些都在不知不覺中加重學生的心理負擔。

研究還顯示,心理困擾越嚴重,學生的求助意向卻越低,許多青少年擔心被貼上「抗壓能力差」或「脆弱」的標籤,寧可獨自承受也不願主動尋求協助。

此外,根據前線社工的經驗,成人或因擔心孩子在激烈的競爭中落後,無意間將對「成功」的執著傳遞給孩子。他們往往希望孩子保持積極和正向的態度,卻忽略了傾聽和疏導負面情緒的重要性,導致學生壓抑內心的真實感受,延誤支援時機。

事實上,培育孩子並不容易,教育工作者與家長同樣需要獲得支援,包括學習辨識自身焦慮並調整期望。唯有當成人能先「放過自己」,才能為青少年創造表達情感和負面情緒的安全空間。

至於政策和服務上也需多走幾步,首先必須調節制度以平衡學業與精神健康,提前於中五階段提供支援,減輕學生心理壓力;並在青年精神健康政策中納入緩解家長和教師焦慮的措施。

再者,採取跨專業協作方式,現時有社福機構與中醫及家庭醫生合作,從生理不適入手(如失眠或痛症)提供綜合支援,效果亦顯著。另外,也有些服務計劃連結藝術家和遊戲設計師,通過互動方式與青少年進行交流,創造安全的表達環境。

學生的精神健康需要一個「去污名化」的支援系統,這不僅是增撥資源,更需重塑社會對話:允許挫折、接納求助,才能讓年輕人在漫長成長路上,真正擁有「跌倒後再站起」的勇氣與底氣。