人工智能(下称「 AI 」)由昔日专用性,演变到今天的民间通用、多模态趋势。从文本生成,扩展至图像、影像等跨媒体内容。近期的动漫风格生成图热潮,正正反映人工智能作为超级工具掀起的行业变革。

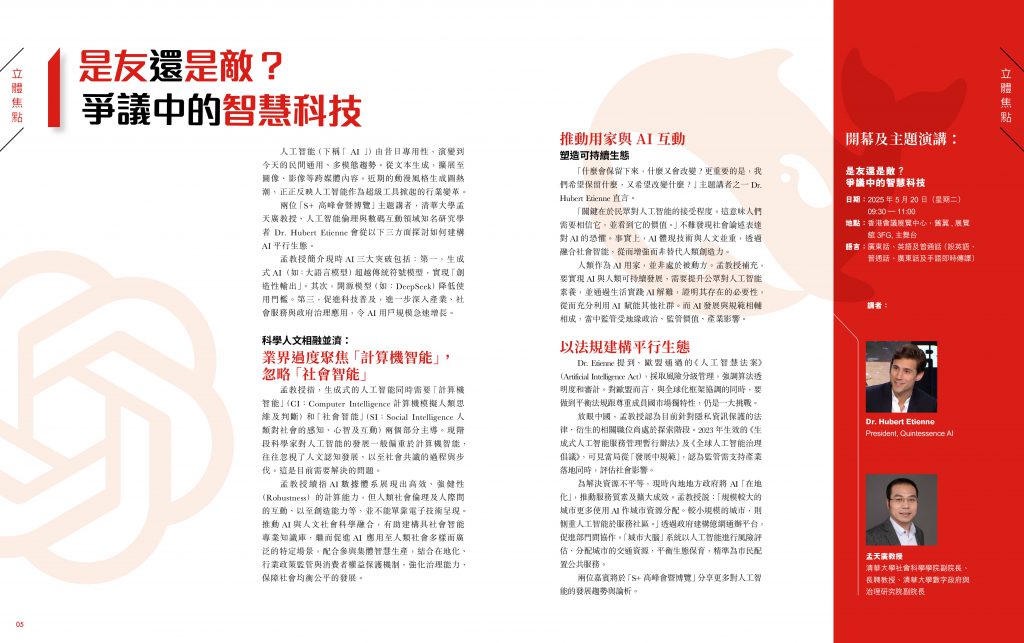

两位「S+ 高峰会暨博览」主题讲者,清华大学孟天广教授、人工智能伦理与数码互动领域知名研究学者 Dr. Hubert Etienne会从以下三方面探讨如何建构AI平行生态。

孟教授简介现时AI三大突破包括:第一,生成式AI(如:大语言模型)超越传统符号模型,实现「创造性输出」。其次,开源模型(如:DeepSeek)降低使用门坎。第三,促进科技普及,进一步深入产业、社会服务与政府治理应用,令AI用户规模急速增长。

科学人文相融并济:业界过度聚焦「计算机智能」,忽略「社会智能」

孟教授指,生成式的人工智能同时需要「计算机智能」(CI:Computer Intelligence计算器模拟人类思维及判断)和「社会智能」(SI:Social Intelligence人类对社会的感知、心智及互动)两个部分主导。现阶段科学家对人工智能的发展一般偏重于计算机智能,往往忽视了人文认知发展、以至社会共识的过程与步伐。这是目前需要解决的问题。

孟教授续指AI数据体系展现出高效、强健性(Robustness) 的计算能力,但人类社会伦理及人际间的互动、以至创造能力等,并不能单靠电子技术呈现。推动AI与人文社会科学融合,有助建构具社会智能专业知识库,继而促进AI 应用至人类社会多样而广泛的特定场景,配合参与集体智慧 生产,结合在地化、行业政策监管与消费者权益保护机制,强化治理能力,保障社会均衡公平的发展。

推动用家与AI互动 塑造可持续生态

「什么会保留下来,什么又会改变?更重要的是,我们希望保留什么,又希望改变什么?」主题讲者之一Dr. Hubert Etienne直言。

「关键在于民众对人工智能的接受程度。这意味人们需要相信它,并看到它的价值。」不难发现社会论述表达对AI的恐惧。事实上,AI体现技术与人文并重,透过融合社会智能,从而增强而非替代人类创造力。

人类作为AI用家,并非处于被动方。孟教授补充,要实现AI与人类可持续发展,需要提升公众对人工智能素养,并通过生活实践AI解难,证明其存在的必要性,从而充分利用AI 赋能其他社群。而AI发展与规范相辅相成,当中监管受地缘政治、监管价值、产业影响。

以法规建构平行生态

Dr. Etienne提到,欧盟通过的《人工智能法案》(Artificial Intelligence Act),采取风险分级管理,强调算法透明度和审计。对欧盟而言,与全球化框架协调的同时,要做到平衡法规跟尊重成员国市场独特性,仍是一大挑战。

放眼中国,孟教授认为目前针对隐私信息保护的法律、衍生的相关职位尚处于探索阶段。2023年生效的《生成式人工智能服务管理暂行办法》及《全球人工智能治理倡议》,可见当局从「发展中规范」,认为监管需支持产业落地同时,评估社会影响。

为解决资源不平等,现时内地地方政府将 AI 「在地化」,推动服务质素及扩大成效。孟教授说:「规模较大的城市更多使用AI作城市资源分配。较小规模的城市,则侧重人工智能于服务社区。」透过政府建构亿网通办平台,促进部门间协作。「城市大脑」系统以人工智能进行风险评估、分配城市的交通资源,平衡生态保育,精准为市民配置公共服务。

两位嘉宾将于「S+高峰会暨博览」分享更多对人工智能的发展趋势与论析。

开幕及主题演讲:是友还是敌?争议中的智慧科技

| 日期: | 2025年5月20日 (星期二) 09:30 – 11:00 |

| 地点: | 香港会议展览中心, 旧翼, 展览馆3FG, 主舞台 |

| 语言: | 广东话、英语及普通话 (设英语、普通话、广东话及手语实时传译) |

| 讲者: | Dr. Hubert Etienne (President, Quintessence AI) |

| 孟天广教授 (清华大学社会科学学院副院长、长聘教授、清华大学数字政府与治理研究院副院长) |